こんにちは、技術広報のえんじぇるです。STORES はRubyKaigi 2025でNursery Sponsorとして、託児所の企画運営をしました。Nursery Sponsorとして協賛するのはRubyKaigi 2024に続いて2回目です。

3日間で0才〜10才までの合計23名のお子さんをお預かりし、保護者の方がRubyKaigiに集中できる環境を提供しました。本記事では実際にどのように準備したのか、どんな様子だったのかをお伝えします。カンファレンスやイベントで託児所の設置を考えている方の参考になれば幸いです。

RubyKaigi 2024の実施記録は下記からご覧ください。 product.st.inc

Nursery Sponsorを継続した理由

STORES は、多様な属性やライフスタイルを持つ人がエンジニアリングについて学べる・学びたいと思える社会に貢献することを目的として、2023年よりテックカンファレンスに「託児スポンサー」「ナーサリースポンサー」として協賛しています。

RubyKaigi 2024でNursery Sponsorをし、利用された方から下記の声をいただきました。

これまで沢山のカンファレンスを子育てと両立のため、あきらめてきました。核家族化が進み、コミュニティのなかで子育てが難しくなってきている現在で、本当に痒いところに手がとどく、松本さんが先日お話しされていたRubyのサービス精神にピッタリとマッチした試みだったと思います。

私たちが託児所を企画運営することで、多様な属性やライフスタイルを持つ人がエンジニアリングについて学べる機会が提供できていると感じましたし、Rubyが大切にしている「人にやさしい」という価値を、RubyKaigiというカンファレンスの運営面でも体現することができたのではないかと思いました。また保護者の方からの次年度への期待も大きかったことから、RubyKaigi 2025もNursery Sponsorを継続することを決めました。

RubyKaigi 2025 の準備・企画

託児所の準備

カンファレンスにて託児所を運営する場合に必要なものは、場所と保育スタッフです。今年度は会場内に託児所として利用できるスペースを準備してもらえたため、保育スタッフの手配から始めました。

愛媛県松山市でイベント託児サービスを提供しているベビーシッターサービスを探し、問い合わせました。RubyKaigiでは、世界各地から参加されるので、ベビーシッターサービスにも英語で対応できる方がいるかも確認しました。うち1社に引き受けていただけることになり、また英語で対応できる方もいるとのこと!(結果的に英語話者のお子さんが利用されることになったので本当に助かりました)ただ、想定している利用者数に対して保育スタッフの人数が足りないことが予想されました。

利用人数に制限を設けることはしたくなかったので、東京のベビーシッターサービスに出張での対応が可能かを問い合わせ、その1社からも保育スタッフを派遣いただくことになりました。2社のベビーシッターサービスが入ることをRubyKaigiに共有し、利用できる部屋の数も増やしてもらい、場所と保育スタッフの準備は完了です。

アクティビティの準備

これで託児所としては十分ではあるのですが、せっかくRubyKaigiに参加しているのであれば、楽しい思い出も作ってもらいたいと思い、今回は下記のアクティビティを実施しました。

- スポンサーブース巡り

- キーホルダーづくり

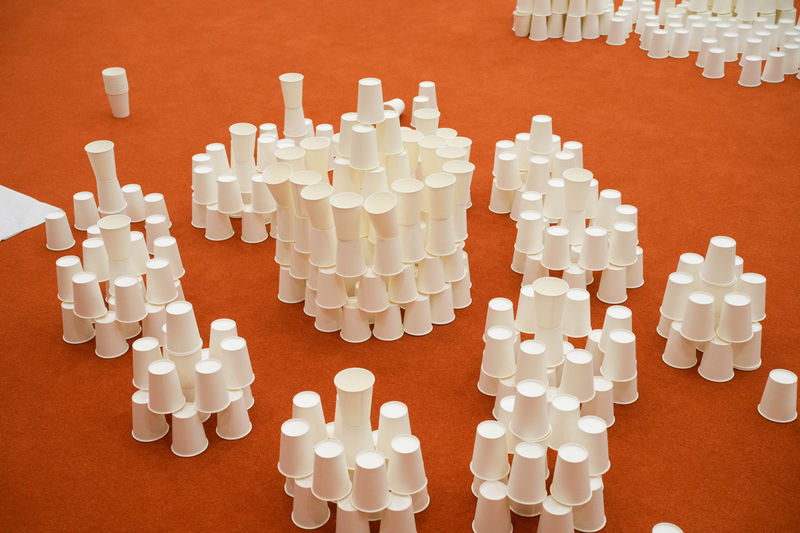

- 紙コップアート

スポンサーブース巡り

事前にRubyKaigiに相談し、人が少ない時間帯で実施することにOKをいただきました。

キーホルダーづくり

松山市で出張ワークショップができるお店を探し、手作り体験工房 Jumelles Fleul(ジュメルフルール)さんにお願いしました。

紙コップアート

キーホルダーづくりは4才以上の子どもを対象にしたので、それよりも小さい子どもも楽しめるようなことができないかと思い、大阪のコロコロキッズアートクラブさんに来ていただきました。

下見

3月上旬に下見に行きました。下見の目的は会場と周辺がどのような環境なのかを確認しておくためです。

愛媛県県民文化会館にお邪魔して、託児所として利用予定の部屋を見せていただきました。利用する部屋のひとつにスクリーンがあることを知り、備品としてプロジェクターを持っていくことにしました。

その後、最寄りの公園まで行き、遊具はあるか、トイレはきれいかなどを確認し、公園から会場までの道のりがどれくらいかかるのか、交通量は多いかを確認しました。

ちょうど公園から会場の間にスーパーもあったので、おむつが売っているかも確認しました。

現地を見るとイメージがわくので、下見は大事。

申し込み・周知・保護者との連絡方法

申し込みは昨年度と同様にGoogleフォームで受け付けました。申し込み時の項目に英語でのサポートが必要かを入れ忘れたことに、後から気づきました。あった方がよいです。

フォームが準備できたら、RubyKaigiにアナウンスをお願いしました。チケット購入者へのメール、チケット購入画面、Xなどで告知いただきました。

2024は保護者との連絡手段がメールだったのですが、今年は STORES のSlackチャンネルに招待し、そこで連絡をとりました。運営側としては、下見時の情報や写真も共有しやすかったので、Slackにしてよかったです。

STORES の体制

STORES から託児サポートの担当を3名決め、託児所に必ず1名は常駐するようにしました。2024は2名だったのですが、手薄であったこと、今年は会場内でのアクティビティをたくさん実施する予定だったので、1名増やしました。

2024との相違点

お昼ごはんは一時お迎えにしたこと

ベビーシッターサービスの方から、慣れない場所での1日中の保育では子どもたちへの負担が大きすぎること、また保育スタッフの休憩時間を確保するために、お昼ごはんはお迎えに来ていただくことになりました。ただ、子どもを連れて外食するのが大変なので、託児所の近くにお昼ごはんを食べる場所を用意しました。初日は数名しか利用していなかったのですが、3日目にはたくさんのご家庭が利用されていて、保護者同士のコミュニケーションも生まれていました。 保護者の方からは「お昼ごはんも託児でお願いしたかった」「お昼引き取りはだいぶつらかったです」という声もあったので、次回以降は状況によって判断したいと思います。

保護者との連絡手段をSlackにしたこと

保護者の方から「数枚でいいので預け入れ中の写真があると嬉しい」という声があり、今年はSlackでの連絡、託児中も随時写真を共有しました。また、遅刻や欠席などの場合もSlackの方が即時性があり、連絡がしやすかったです。

会場内でアクティビティを実施したこと

昨年度のバスに乗って美ら海水族館に行くというアクティビティは、保育スタッフの人数が十分だったので、実施できました。今年は保育スタッフの人数に余裕がなかったため、遠出のアクティビティは実施できないと判断し、出張ワークショップを会場内で実施することにしました。会場内でのアクティビティだと、低年齢から参加でき、子どものその時の気分によって参加不参加も選べるので、結果的によかったのではないかと思っています。

子どもたち同士が仲良くなる

小学生以上のお子さんだと、去年会ったお友達のことを覚えているようで、あっという間に仲良くなっていました。 私たち STORES のメンバーのことを覚えてくれているお子さんもいて、お名前を呼んでもらえたりします。親戚のような気持ちにさせてくれてありがとう。

利用された方の声

利用者向けアンケートの感想を一部抜粋して紹介します。

娘も預けられる際は泣いていたものの、最終日帰る際には『また来たいね』と非常に楽しかったようです!いい想い出になりました。

子どもは本当に楽しんでいました。日々のアクティビティがよかったようです。友だちもたくさんできていました。

今年は託児所が会場内だったり、専用のSlackを立ち上げていただいて会期中に写真を共有いただいたおかげで昨年以上に安心して子供を預けることができました。

今年も託児所を利用させてもらったおかげでRubyKaigiの参加が可能になり大変助かりました!アクティビティを用意してくださったおかげで、子供達も飽きずに楽しめ、作ったものの話をたくさんしてくれました。

カンファレンスでの託児所設置が広がると嬉しい

RubyKaigi 2025でのNursery Sponsorを通じて、あらためてカンファレンスにおける託児所の設置は、多様な属性やライフスタイルを持つ人がカンファレンスに参加することを手助けする施策だと感じました。

また、子どもたちにとってもRubyKaigiという場で、親がカンファレンスに参加している姿を見ることやさまざまな大人と触れ合う機会があることは、めちゃくちゃいい体験です。テックカンファレンスやエンジニア、親の仕事に対するポジティブなイメージ形成につながっているんじゃないかと思います。

さまざまなカンファレンスにおいて同様の取り組みが広がると嬉しいなと思っています!私たちの持っているノウハウは惜しみなく提供するので、託児所の設置を検討されている企業のみなさま、コミュニティのみなさまがいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。このブログが、私たちの経験が、みなさまの取り組みの一助となれば幸いです。